Это сейчас путешествие ассоциируется с отпуском и положительными эмоциями, а еще несколько веков назад из него можно было и не вернуться. Как путешествовали по северо-западу России, чего и кого больше всего боялись, на что жаловались, с чем мирились, потому что изменить не могли, «АиФ-Псков» рассказал соавтор недавно вышедшей в Пскове книги «Очерки антропологии дороги: коммуникации русско-белорусского пограничья в XV-XVIII вв.», историк Максим Колпаков.

История дорог

- Как родилась идея книги?

- На протяжение лет пяти мы с коллегой Дмитрием Владимировичем Михеевым (сотрудник Центра комплексного изучения проблем региональной безопасности ПсковГУ – «АиФ-Псков») занимались изучением сведений о географии, экономике и различных сторонах повседневной жизни Пскова и Псковской земли по «запискам иностранцев». Часть этой работы была проделана Анатолием Николаевичем Кирпичниковым (советский и российский археолог (1929-2020) – «АиФ-Псков»), но оставались лакуны, потому что, например, сведения путешественников из Западной Европы он не рассматривал.

Мы в процессе работы над нашим грантовым проектом обратили внимание, что есть большое количество сведений о дорожной повседневности: страхи, связанные с дорогой, описание маршрутов, какие-то оценочные суждения о качестве дорог, о комфорте поездок, и всякие другие подробности и зарисовки. Одновременно, как человек, занимающийся историей Средневековья, я знакомился с литературой, посвященной как раз истории дороги, антропологии дороги: это направление в исторических исследованиях существует почти уже 100 лет. Начиналось оно с реконструкции дорожных маршрутов, попытки вычислить скорость передвижения. Постепенно все это эволюционировало в сторону комплексного подхода к изучению дороги.

В 1996 году петербургским историком Андрианом Селиным была написана небольшая монография, посвященная Ивангородской дороге (в настоящее время не существующая дорога между Новгородом и Ивангородом – «АиФ-Псков»). Нам стало интересно попробовать на имеющихся у нас источниках, а также на источниках сопредельных регионов, выстроить подобное исследование.

Шел 2019 год и Российский фонд фундаментальных исследований совместно с Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований объявил конкурс исследовательских грантовых проектов, посвященных изучению различных аспектов российской и белорусской истории. Важным условием было выполнение проекта историками обеих стран.

- Поэтому книга написала в соавторстве с белорусскими коллегами?

- Да. А еще одним из условий предоставления гранта было либо публикация в журналах индексируемых в Web of Science, в Scopus, либо монография. Мы осенью 2019 года обсудили и придумали проект, наметили круг источников, коллектив исследователей, подали заявку и стали ждать. В 2020 году было принято решение наш исследовательский проект поддержать. Два года шла работа. Итогом стала подготовленная рукопись монографии, которая долго редактировалась, вчитывалась, ждала очереди в типографии. Так как труд объемный, 560 страниц, нам хотелось, чтобы это был твердый переплет, цветные иллюстрации.

Объять необъятное

- Авторов пять, кто и за что отвечал?

- Книга – не художественное произведение, это результат научно-исследовательской работы. Каждый автор в рамках исследовательского проекта, исходя из своей научной специализации, научных интересов, из того, с каким кругом источников он лучше знаком, освещал тот или иной аспект дорожной повседневности в указанных хронологических рамках. А рамки, поскольку это завязано на археологический материал, были обозначены ХIV-ХVIII веками.

Так случилось, что некоторые сюжеты не вошли в очерки. Коллектив российских авторов, – я, Юлия Колпакова, Дмитрий Михеев, – не менялся. А вот состав белорусских коллег, которых изначально было пять, изменения претерпел. Изначально белорусским коллективом руководил Николай Александрович Волков (белорусский историк – «АиФ-Псков»). По различным причинам, большей части личным, он принял решение покинуть Институт истории НАН Беларуси и его статьи по военной логистике в монографию не вошли.

Но свет в соответствующих профильных изданиях они увидели. Надеемся, что если будем готовить второе расширенное исправленное издание, то материалы эти включим. В нашу книгу также не вошли статьи, посвященные передвижению войск в пограничье и статьи о средствах передвижения. Это очень обширный материал, и либо надо было издавать два тома, один из которых делать чисто археологическим, либо как-то сокращать и переделывать, а времени на это уже не было. Решили публиковать монографию без этих двух блоков.

Я и заведующий профильным сектором в Институте истории НАН России Александр Борисович Довнар написали введение и заключение. Основной текст монографии разделен на три раздела.

-В один раздел писали разные авторы?

- Да, потому что опять же писали на разных источниках. Для первого раздела половина или больше половины написано мной по поздним дорогам. Много материала было у Александра Довнара, который и до нашего гранта занимался дорогами княжества Литовского. А по английским источникам, потому что это его хлеб и он их прекрасно знает, писал материал Дмитрий Владимирович Михеев.

Комары и пандемии

- Какими были средневековые дороги, если оценивать их с точки зрения современного человека?

- Качество дорог – очень субъективная характеристика, и зависит оно от целого ряда сопутствующих факторов. В одном случае вас тепло встретил российский посольский пристав, вас хорошо кормили, уважали, и вы доехали до Москвы в благожелательном настроении, и тогда разбитые дороги и смытые мосты списали на весну и половодье. И совсем другое, когда вас плохо кормили, дурно встречали, у вас были проблемы с местными жителями. В таком случае вы каждую яму запомнили навсегда.

Большой раздел в книге посвящен дорожной повседневности. Там уже писали практически все и по разным аспектам. Это и вопрос организации отдыха путешественников, и забота о здоровье, и организация питания, и путешествия зимой, и коммуникация в поездках в пограничье. Мы отталкиваемся от источников и смотрим, что из имеющегося материала не было широко введено в научный оборот. Обратили внимание, что разговорник, составленный членом бранденбургского посольства в Москве Иоганном Арнольдом Брандом, упоминался только вскользь: даже в Германии ему посвящена всего одна статья. Нам стало интересно разобраться, и в книге об этом тоже есть.

Третий блок – человеческие страхи, опасности, связанные с дорогой. Люди опасались заболеть, поэтому огромное количество информации посвящено манипуляциям с дорогой, магической практике.

- Заговаривали на хорошую погоду?

- На дорогу выбрасывались заговоренные предметы, чтобы ушла хворь. Время, о котором мы пишем, это эпоха распространения пандемий. Самое забавное, что мы писали «Очерки антропологии дороги» как раз во время ковида. В ХVI-ХVII веках путешественников держали на границе, опрашивали, сколько с ними ехало людей, сколько умерло в дороге, просили посидеть недельки три на карантине, и если никто не умирал, разрешали въехать в Россию. С приехавшими могли общаться через дым от костров, полагая, что он убивает заразу. Делали специальные настои на травах и предлагали протирать ими вещи и деньги. В этом плане мало что поменялось.

Отдельная тема – лихие люди, разбойники. Историй множество. Но самое главное – больше всего от криминала страдали местные жители во время краткосрочных поездок. Сумасшедших, которые бы нападали на огромные торговые или посольские кортежи, не было. А вот на местных жителей такие же местные жители и нападали. Грабили и убивали, а потом сбрасывали всю вину на зверей.

С приграничным положением связана и еще одна проблема: частые войны, которые превращали путешествие в целую проблему. У меня есть статья про циклопа с большой дороги. «Циклоп» – прозвище известного латышского партизана, командира добровольческого полка, который жил за счет мародерства. В период расцвета у него в полку было примерно 500 человек, орудовали они на территории от Себежа до Пскова. И тут уже какой бы хорошей охрана ни была, проблемы возникали.

А так путешественники в основном страдали не от разбойников. Людей обманывали во время заключения сделок, воровали вещи на постое, в придорожных харчевнях они сталкивались с нетрезвыми людьми, сами иногда, выпив алкогольных напитков и играя в азартные игры, провоцировали конфликты.

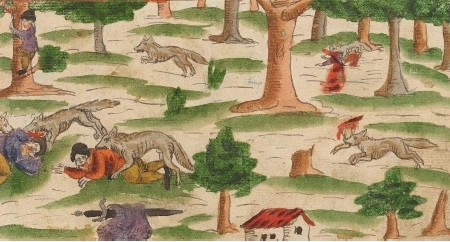

Еще один страх в дороге был связан с агрессивной флорой и фауной. Больше всего летом путешественники страдали от мух и комаров. Реальных же случаев нападения крупных животных на людей по пальцам двух рук можно пересчитать. А представление о том, что под каждым кустом в России сидят медведи и волки, появилось потому, что один описанный случай переходил из одного повествования в другое. Ну а поскольку между населенными пунктами было довольно большие расстояния, то даже останавливаясь на дневной отдых путешественники были вынуждены разбивать лагерь в чистом поле, и постоянное нахождение в мире дикой природы, конечно, страхи вызывало. Многие путешественники отмечали грязь в тех частных домах, где они вынуждены были останавливаться, грязь в гостиницах и тараканов.

- А аварийность в те времена на дорогах высокая была?

- Аварии случались довольно часто из-за плохих дорог: это и поломки оси, и слетевшие колеса. ДТП же происходили в тех случаях, когда сани влетали на опушку, а там плохой санный путь, много рыхлого снега, они вязли, а остальные, набрав скорость, в них врезались. Получалась куча мала, что часто бывает и на наших магистралях. Ну и кроме этого постоянно возникали споры о том, кто и кому должен уступать дорогу.

- А про Псков и псковичей что-то новое и интересное в «Очерках» есть?

- Псковские реалии присутствуют, но специальной задачи написать что-то о Пскове у нас не было. О городе можно почитать в статьях «Торговые маршруты и дороги псковского приграничья», «Дороги псковского приграничья в ХVIII веке. Опыт европейских путешественников», «Дорожные знаки и ориентиры на путях псковского пограничья», «Псковская дорожная повседневность в описании участников английского посольства».