В начале июня, когда вся страна обсуждала передачу РПЦ из Третьяковки шедевра Рублева, в Пскове состоялась свое маленькое чудо, связанное с Троицей: в церковь Николая Чудотворца в Любятово вернулась уникальная икона, которая в XVII веке была специально написана для этого храма. О том, в каком виде икона была найдена, как проходила реставрация и что в ходе нее было обнаружено, «АиФ-Псков» рассказала реставратор центра имени И. Э. Грабаря Мария Капустина.

Чудесное открытие

- Мария Вячеславовна, вы когда впервые икону увидели, что подумали?

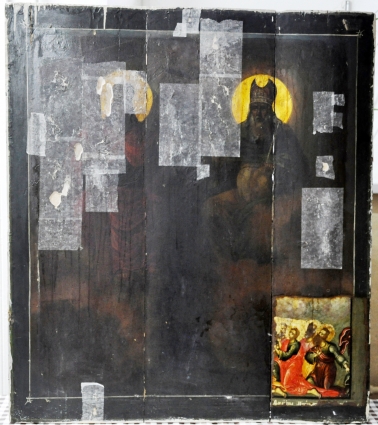

- Во-первых, я не думала, что она древняя. Это была большая икона составленная из трёх досок с живописью очень низкого качества, вероятно, XIX века. Но на обороте оказались остатки сургучной печати и надпись: «1832 года при священнике Алексее Весниволоцком живописцем Петром Ивановым Безродным поновлен иконостас за семь сот рублей, того же года наслан деревянный пол». С «работой» Петра Ивановича Безродного мне уже сталкиваться приходилось. Я уже реставрировала несколько записанных им икон. И мысль в голове мелькнула: «Может, и эта записанная». А потом мы приехали с мужем, привезя с собой набор растворителей, которые используются для удаления записей на иконах. Начали внизу справа делать пробу на удаление записи и под верхним красочным слоем увидели маленькую ручку!

Дело в том, что на этой записи кроме Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа никаких фигур больше не было. У Бога Отца головной убор выглядел, как тиара католического епископа, но надет таким образом, что боковая сторона оказалась впереди. Когда мы убедились в том, что сверху иконы нанесена запись, то забрали ее на реставрацию.

Удаление записи с иконы сложный и трудоёмкий процесс. В результате этой работы открылся замечательный образ Новозаветной Троицы, называемый ещё Сопрестолие и Господь Саваоф. К сожалению, открылись утраты авторского красочного слоя и позолоты. Петр Иванович Безродный, перед тем как записывать иконы, счищал с них золото. Видимо, считал, что оставлять золото, раз все равно икона записывается, смысла не имеет.

- Золото – это вы имеете ввиду оклад?

- Нет. Оклада на этой иконе не было. Как делается икона? Берут доску или соединяют несколько досок, на них наклеивают паволоку, как правило, это грубая льняная ткань, а сверху наносят грунт-левкас, состоящий из мела и клея животного происхождения. Паволока необходима для удержания грунта. А уже по грунту-левкасу наносится красочный слой, состоящий из различных пигментов и яичного желтка в качестве связующего компонента. На нимбы и фон часто кладут листовое золото. Дерево деформируется в зависимости от температуры и влажности, а грунт – жесткий и может трескаться, отваливаться.

Листовое золото на этой иконе было на нимбах и лучах, исходящих от Духа Святого. И это золото отовсюду очень грубо было счищено, поэтому получились большие утраты. Духа Святого не было, потому что все было содрано тотально, но на грунте остался кусочек графьи (рисунок, процарапанный по грунту) от крылышка голубя. На этой иконе он летит вниз. Хотя чаще всего на иконах этого времени Дух Святой «в виде голубине» изображается сидящим, как петушок, или летящим вверх.

Что касается корон на головах Иисуса Христа и Господа Саваофа, то там тоже остались фрагменты графьи, по которым я восстановила их изначальную форму. Восьмиконечный нимб у Саваофа – традиция именно XVII века. Державу воспроизводила по таким же принципам, посмотрев, как ее изображали в те времена. Некоторые лики ангелов были утрачены частично, лик одного апостола – полностью. Так как я реставрировала икону для церкви, то лики пришлось дописать. Музейная реставрация этого делать не позволяет, и реставратор не имеет права ничего реконструировать.

Спасая – теряли

- Объясните пожалуйста, что изображено на иконе?

- Святая Троица в окружении ангелов. Слева ангелы несут орудия страстей, а справа – короны. Внизу с левой стороны мы видим группу мужчин и надпись, гласящую, что это «жидовины, Господа нашего распеншие», а справа – апостолы.

- А что за свитки держат в руках Иисус Христос и Господь Саваоф?

- В правой руке у Иисуса Христа свиток с текстом, который гласит, что грешников ждёт «плач и скрежет зубовный», а в левой руке – стрелы, которые летят в жидовинов. У Господа Саваофа свиток с текстом, что праведники наследуют Царствие Небесное.

- Можно ли говорить о том, что икона эта уникальна?

- Она уникальна не только своей замечательной иконографией. Редко встречаются подписанные иконы, а тут на нижнем поле надпись: «Сей образ Святые Троицы писан в обитель Николая Чудотворца на Любятово в новопостроенную церковь Филиппа митрополита Московского и всея России Чудотворца по обещанию ближнего стольника и воеводы Петра Алексеевича Головина».

Петр Алексеевич Головин заказал и оплатил эту икону для придельного храма Никольской церкви Любятовского монастыря, освященной во имя Филиппа митрополита Московского, который строился с 1680-х по 1694 год. Икона написана высококлассным иконописцем. С большой вероятностью её можно отнести к иконописным мастерским Оружейной Палаты Московского Кремля.

- Мария Вячеславовна, а почему записывали иконы?

- Все иконы покрывали олифой, а олифа со временем становилась практически черной, изображение с трудом можно было разглядеть. Олифу удаляли разными способами. Все методы в стародавние времена были довольно жесткие. Например, брали березовые дрова, жгли их, получали уголь, который содержит поташ (карбонат калия), потом его измельчали и варили, поташ разлагался до углекислого газа и гидроксида калия (щелочи). Любое масло растворяется в щелочной среде. Икону могли положить в большое корыто и залить таким раствором, чтобы снять слой старой олифы. При таком подходе часто портился и красочный слой.

Еще любили «спемзовывать»: счищать этот слой олифы механически. У них же не было, как у нас сейчас, 25 бутылочек с разными растворителями и их смесями. Кроме того, это у нас сейчас железные крыши, отопление, а тогда и протечки были зимой, и храмы не отапливались. Дерево начинало «ходить», начинались осыпи, утраты грунта и красочного слоя. Поэтому иконы поновляли: подгрунтовывали и прописывали. Но мы должны радоваться. Благодаря тому, что Петр Иванович Безродный так записал иконы, они сохранились во время Великой Отечественной войны, когда немцы вывозили из Пскова всё, что представлялось им ценным.

Тонкая работа

- Сколько времени у вас ушло на реставрацию этой иконы?

- Работа растянулась на несколько лет. У меня были большие перерывы, так как её реставрацией я занималась в свободное от основной работы и семьи время. Например, были проблемы, связанные с удалением остатков олифы после раскрытия от записи. Всегда сложно с красочного слоя удалить другой слой. Олифа, как правило, варится вместе со смолами, получается масляно-смоляной лак. Что-то уже было смыто Безродным, а что-то нет, а это еще хуже, потому что когда у тебя ровный слой покрытия, ты его аккуратно снимаешь, а когда все пятнами, да еще эти пятна так просто не уходят, надо положить компресс, а у тебя уже рядом открытый авторский красочный слой.

Одним словом, трудности были. Очень сильно была загрязнена тыльная сторона иконы и торцы. В общей сложности реставрация заняла около полугода чистого времени.

- Это долго для иконы?

- По-разному. У нас в Центре Грабаря икона Божией Матери XV века из Снетогорского монастыря реставрируется уже не один десяток лет. Но опять же, там было 15 слоев записи, это очень сложная работа.

- Мы все привыкли к рублевской Троице, а эта икона кажется необычной. Или ничего необычного в ней нет?

- Нет, это просто разные иконографии. Рублевская Троица – Ветхозаветная Троица, когда три ангела явились Аврааму и Саре. Такая иконография была закреплена на Стоглавом Московском Соборе 1551 года. Икона из Любятово – Новозаветная Троица. Несмотря на запрет изображения Бога Отца, такие образы как Сопрестолие, Отечество и ряд других, повсеместно бытовали в храмах Русской православной церкви.

Видимо, иконописцы считали, что если Господь нас создал по образу и подобию своему, значит, мы похожи на него. Кроме того, в виде Старца с седыми волосами и седой бородой Бог описывается в видении пророка Даниила в Ветхом Завете.

К огромному сожалению, древних икон сохранилось мало. А знаете почему? Не только богоборческая власть их уничтожала. Бывало такое, что сама Церковь это делала. Мода менялась, иконы темнели, по разным причинам разрушались. Иконы рассматривались не как предметы искусства, а как часть ритуального действия, поэтому если они не соответствовали своему предназначению, их принято было или сжигать, или по воде пускать. На иконы тоже была мода. Со второй половины XVII и до начала XX века их писали уже в академическом стиле.

В заключение, я хочу сказать, что быть причастным к сохранению нашего культурного наследия – огромная радость для каждого, кто занимается этим делом, совершенно необходимым для дальнейшего процветания нашей любимой Родины – России!